Статьи Светланы Жарниковой.

Возможные истоки образа коня-гуся и коня-оленя в индоиранской (арийской) мифологии.

Среди образов древнейшей арийской мифологии одним из интереснейших и загадочных является образ коня-гуся и коня-оленя, одинаково зафиксированный как в ведической, так и в авестийской традициях. На первый взгляд все представляется достаточно простым и естественным: полет птицы и стремительный бег коня или оленя, в принципе, можно связать в единый образ. Но, судя по всему, простота эта кажущаяся, так как вслед за таким объяснением этого феномена рождается следующий вопрос, на который дать ответ оказывается отнюдь не просто: почему образ коня в подавляющем большинстве случаев в ведической традиции так устойчиво контаминируется с образом гуся или лебедя и почему образ коня столь устойчиво связывается не только в индоиранской, но и в общеиндоевропейской традиции с образом оленя?

Для того чтобы выяснить, в чем истоки таких ассоциаций, следует обратиться к археологическим, мифопоэтическим и этнографическим источникам. Так, общеизвестно то значение, которое придается гусю в индийской мифологии, теологии и натурфилософии, где он – символ солнца, света и неба. В Чхандогья-упанишаде гусь – воплощение солнца – близок огню, луне, молнии. Ю. Рапопорт отмечает, что в хорезмийской концепции происхождения Вселенной есть свидетельство того, что «изначальное божество, заключавшее в себе части мироздания, представлялось в образе водоплавающей птицы». Имя этого божества, объединяющего в себе мужское и женское начала, небо и землю, огонь и воду, свет и мрак, – Зарван. Но именно Зарваном в согдийских текстах буддийского характера именуется Брахма-творец Вселенной ведического пантеона, которого в легендах нередко олицетворяет гусь, являющийся постоянным спутником Брахмы и его «носителем» – vahana. «He исключено, – считает исследователь, – что образ водоплавающей птицы отражает представление об изначальности водной стихии, которую в авестийском пантеоне олицетворяла богиня, чье древнейшее имя, как полагают, было скрыто за тройным эпитетом Ардви Суры Анахиты».

Здесь уместно также вспомнить о том, что спутником великой водной богини ведической эпохи Сарасвати был гусь, который олицетворял собой всеохватывающее небо. Е. Кузьмина также отмечает, что в индоиранской мифологии водоплавающая птица выступала олицетворением и спутницей богини-матери, связанной с водой, которая часто изображалась в виде «мирового дерева» с сидящими на нем птицами, а пара уток была в фольклоре всех индоевропейских народов символом супружеской любви. Она же указывает на то, что в индо-иранской традиции рядом с женщиной или ее эквивалентом – деревом – помещались, как правило, кони или птицы или только птицы, но в то же время «во всех индоевропейских традициях распространено уподобление коня и птицы». Так, в гимне Ригведы кони Ашвинов уподобля-ются орлам «…Ваши великолепные летающие кони – красноватые птицы да повезут вас…", и в Махабхарате сами Ашвины воспеваются как орлы – «дивные, прекраснокрылые птицы».

Кроме того, именно гусь часто связывается с образом коня; и Ашвины, и кони Индры часто уподобляются гусям». Согласно данным археологии, в Иране композиции с фигурами двух всадников или соединенных протом коней с женщиной между ними относятся к эпохе первого появления ираноязычного населения на Иранском плато и датируются рубежом II – началом I тысячелетия до н. э.

Весьма значительную роль играли изображения водоплавающих птиц-уток и гусей в искусстве Индии, а также в скифском искусстве. По мнению Д. Раевского,

эти изображения, как правило, встречаются на предметах явно культового назначения. Образ водоплавающей птицы был в скифском мире устойчивым религиозным символом, а в сценах инвеституры он являлся символом богоданности царской власти. На вопрос о том, почему именно образ водоплавающей птицы стал в иранской и скифской мифологиях образом телесного мира, Д. Раевский отвечает, что этот представитель земной фауны обладает способностью передвигаться во всех трех стихиях – по суше, по воде и, наконец, по воздуху: «Показательно, что в „Атхарваведе“ отражено представление о „тройном“, или „утроенном“ гусе. Это скорее всего также связано с толкованием водоплавающей птицы как символа трех зон мироздания». Такая трактовка образа гуся представляется убедительной, но ответа на вопрос – почему именно с водоплавающей птицей (гусем, лебедем, уткой) связывается в индоиранской мифологии образ коня, она не дает. (В «Атхарваведе» солнце именуется в одном и том же гимне и конем, и орлом, и лебедем).

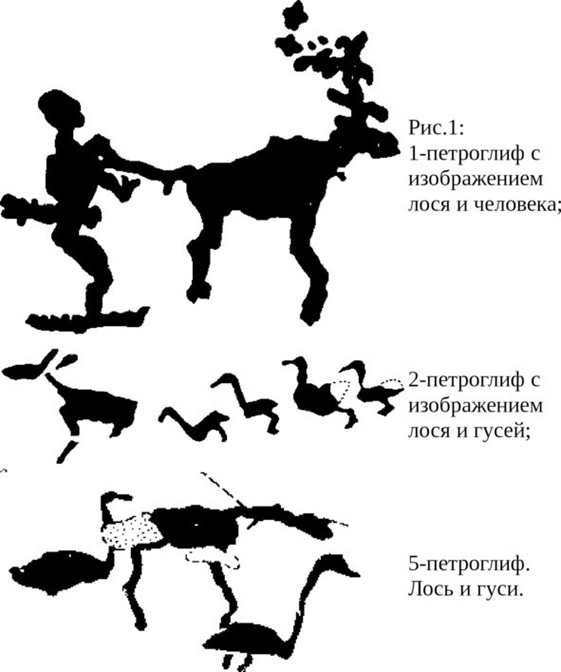

Как это не покажется парадоксально, для того чтобы ответить на этот вопрос, а заодно и на следующий – почему в индоиранской мифологии образ коня тесно связан с образом оленя, следует, по нашему мнению, обратиться к археологическим памятникам севера европейской части СССР. Именно здесь на рубеже мезолитической и неолитической эпох, на скалистых берегах Онежского озера и Белого моря появляются изображения, свидетельствующие о древней сакрализации образов водоплавающей птицы и оленя (лося), присутствующих постоянно в сценах, связанных с оплодотворением, рождением и смертью, имеющих мифологический, ритуальный характер. Причем именно здесь очень часто эти два образа – гуся и лося – перерастают один в другой. Таковы – ладьи с носовой частью в виде рогатой лосиной головы на длинной гусиной шее, гусь с лосиными рогами, рогатые гуси, лось во главе идущих в ряд гусей, изображение лося среди гусей (рис. 1, 2, 3). Исключительный интерес представляет связь образов этих животных с антропоморфными персонажами данных неолитических петроглифов. Таковы распластанная в позе роженицы антропоморфная фигура, нога которой перерастает в тело гуся, и уникальное изображение мужчины (главного персонажа в композиции так называемых «Весовых следков» на Белом море) с одним рогом на затылке, большой палец громадной ступни которого соприкасается с фигурой молодого, еще безрогого лося, а мизинец – с группой из трех водоплавающих птиц (гусей или уток) (рис. 2).

Решая вопрос о том, кто конкретно, лоси или северные олени, изображены на петроглифах Онежского озера, Ю. Савватеев отмечает, что, хотя эти животные и «сильно различаются по облику, величине, образу жизни, но на скалах они показаны в сходной стилистической манере», в результате чего «по одной группе признаков это лось, а по другой – северный олень» Однако «большинство изображений опознается нами как лоси». Ю. Савватеев отмечает антропоморфную фигуру с головой и рогами лося (западная группа так называемая «Бесов нос»), жезлы, имеющие вставки в виде голов лося, и делает вывод, что «все это отражает важную роль образа лося в идеологических представлениях людей». Особенно характерная для петроглифов Белого моря очевидная контаминация образов гуся-лебедя и лося рождает следующий вопрос: если принять в общих чертах гипотезу Д. Раевского о причинах сакрализации водоплавающей птицы, то в чем причины сакрализации образа лося, с которой мы сталкиваемся на неолитических петроглифах Беломорья и Онежского озера? Для хотя бы очень приблизительного ответа на этот вопрос мы должны знать следующее: во-первых, что же это за животное – лось? И, во-вторых, какова была палеоклиматическая ситуация в период V – III тысячелетий до н. э. на территории севера европейской части СССР, т. е. там, где создавались в это время петроглифы с изображениями гусей, лосей, а также оленей.

Итак, лось, образ которого контаминируется с образом водоплавающей птицы (гуся-лебедя-утки), в свою очередь, являющейся в индоиранской мифопоэтической традиции аналогом коня, – это самый крупный современный олень, древний обитатель европейской части нашей страны. На территории СССР костные останки этих животных встречаются как в слоях верхнепалеолитических, так и неолитических стоянок древнего человека; их обнаружили в лесостепной и лесной зонах Восточной Европы, на Урале и даже в Северном Причерноморье. Но К. Филонов отмечает, что в эпоху неолита и энеолита на юге России лоси никогда не были многочисленны, и это естественно, так как лось довольно плохо переносит жару.

В отличие от юга, в центре и на севере Восточной Европы ареал лося огромен. Он ограничен с севера южной частью Кольского полуострова, побережьем Белого моря и устьем р. Печоры. По типу зубов и строению своего желудка лось относится к животным, питающимся листвой, побегами и корой деревьев и кустарников, болотными растениями, но не включающим в свой рацион жесткие полевые и степные травы.

Тип питания лося свидетельствует о приспособленности данного животного к жизни в определенной природной среде, отнюдь не южного характера. Л. Баскин пишет: «Сопоставляя все факты – палеогеографию ископаемых остатков, особенности экстерьера, специализацию двигательного аппарата, пищеварительной системы, современного биотонического распределения и питания», можно сделать вывод о том, что «лоси сформировались как вид, приспособленный к таежным заболоченным лесам и поймам рек». Для лося предпочтительней сосняки с осиной и березой, ельники, граничащие с сосняками и осиновым мелколесьем, приручьевые многоярусные ельники, сосновые боры с можжевеловым подлеском. Если мы обратимся теперь к той климатической и ландшафтной ситуации, которая была характерна для центра и севера европейской части СССР в период конца мезолитической-неолитической эпохи (V – III тысячелетие до н. э.), т. е. времени, когда создавались петроглифы Онежского озера и Белого моря (IV – III тысячелетие до н. э.), то выявится исключительно интересная картина.

Согласно данным радиоуглеродного анализа, проведенного в лаборатории Института геохимии и аналитической химии им. В. Вернадского АН СССР, в образцах торфа, относящихся к периоду 7700—3200 лет назад (т. е. среднему голоцену), взятых с болот Новгородской, Ленинградской, Ярославской и Калининской областей, «пыльцевидные спектры отличаются высоким содержанием пыльцы широколиственных пород… Здесь расположены кульминационные пункты кривых дуба, вяза, липы, орешника и ольхи… Средний голоцен очень четко вырисовывается как голоценовый климатический оптимум». Причем распространение широколиственных пород на этих территориях началось значительно раньше: примерно от 9780-до 7790 лет назад. Таким образом, на территориях, находящихся несколько южнее интересующих нас побережий Онежского озера и Белого моря, с начала VI до конца II тысячелетия до н. э. шумели широколиственные и смешанные леса из дуба, липы, вяза, ольхи, сосны и березы. Климат был значительно теплее современного, и средние температуры лета были выше примерно на 4° С. Что же касается более северных территорий, то и здесь климатическая обстановка в период голоценового оптимума, продолжавшегося почти 5 тысяч лет, значительно отличалась от современной. Так, Л. Берг в своей работе «Климат и жизнь» отмечает, что в V – IV тысячелетиях до н. э. далеко на север европейской части СССР проникают дубовые леса с липой, вязом и орешником, начинается распространение ели, а в III тысячелетии до н. э. древние болота заселяются лесами из сосны и березы. Он указывает на тот факт, что в слоях торфа, относящихся к IV – III тысячелетиям до н. э., на Карельском перешейке и в Швеции обнаружены стволы и большие пни сосны, свидетельствующие о более теплом, сухом климате, Л. Берг пишет, что «на Северном Урале многие путешественники находили остатки крупных деревьев выше современного предела лесной растительности. Так, Ковальский упоминает об остатках березового леса под широтой 66°40», в местах, где ныне расстилается тундра».

Археологические открытия последних десятилетий свидетельствуют о том, что в эпоху мезолита-бронзы север европейской части нашей страны был основательно заселен людьми, а долгое время бытовавшее в науке убеждение в безлюдности этих территорий в древности не соответствует действительности. Так, на северном побережье Онежского озера, в районе г. Медвежьегорска, в результате археологических раскопок, ведущихся более 40 лет, найдено более 140 разновременных стоянок и несколько могильников, относящихся ко времени от мезолита до раннего железа (X тысячелетие до н. э. – V в. до н. э.).

Целый ряд мезолитических стоянок был открыт в последние годы в бассейне р. Сухоны С. Ошибкиной. Таким образом, ни о каком безлюдном севере европейской части СССР уже в период мезолита не может быть и речи. Чтобы человек не жил на этих территориях, не было никаких объективных причин. Обширные леса, прекрасный оптимальный климат, обилие рек и озер, близость моря, исключительно богатая фауна, огромный летний световой день – все это должно было привлекать сюда людей.

И именно жители этих северных районов создали на рубеже мезолита и неолита свой древний пантеон, запечатленный в петроглифах Белого моря и Онежского озера, в котором главные роли отведены человеку, водоплавающей птице и лосю или оленю. Образ водоплавающей птицы, рассмотренный выше, вероятно, вошел в этот пантеон не только потому, что гуси-утки-лебеди могут существовать в трех сферах (на земле, на воде и в воздухе), но еще и потому, что с их прилетом весной и отлетом осенью приходило и уходило теплое время года. Кроме того, и гуси, и лебеди именно здесь, на реках и озерах Севера, выводили (и выводят) свое потомство, и именно здесь эти птицы меняли оперенье, чтобы вновь стать способными к полету. О том, какое огромное количество водоплавающих птиц слеталось на Русский Север еще в конце XIX в., свидетельствуют многие источники.

Так, известно, что западная часть южного берега острова Новая Земля (между 71°-72° с. ш.) из-за обилия там гусей носила название «Гусиная Земля», на острове Колгуеве (в Баренцевом море) «в огромных массах собираются водяные птицы, гуси, утки всевозможных видов, лебеди, которые прилетают с юго-запада в конце июня и остаются до половины сентября. Рассказывают, что одна охотничья артель из 10 человек легко может добыть в период линьки (в месяц) до 3,5 и даже 5 тыс. гусей и лебедей», и еще в XIX в. ежегодно с острова вывозилось до 6400 кг (400 пудов) перьев и пуха и 12000кг (750 пудов) лебединых шкур. Вероятно, именно эти птицы (в период линьки) были для древних жителей побережий Беломорья, Онежского и других озер и рек Русского Севера основным источником мясной пищи, что сыграло не последнюю роль в сакрализации гуся, утки и лебедя.

Что касается второго ведущего зооморфного персонажа неолитических петроглифов данного региона – лося и оленя, то здесь, думается, также огромную роль в превращении этого животного в священное сыграло его исключительное значение в жизни людей. Уже в мезолитическом Оленеостровском могильнике, расположенном на одном из островов Онежского озера, до настоящего времени носящем название Оленьего, головной убор захороненного здесь в сопровождении двух женщин мужчины был украшен деревянными стержнями, завершающимися резными головами лосих; такие же стержни были найдены на Оленьем острове в Баренцевом море и на Северном Урале в Шигирском торфянике. Среди петроглифов Белого моря и Онежского озера есть целый ряд интересных композиций, в какой-то мере объясняющих, почему лось стал священным животным древних жителей этих мест. Так, в средней части сложной многофигурной композиции центральной скалы Залавруги (Белое море) в окружении многочисленных мелких изображений людей и животных представлены огромные лоси (самцы и самки). Центральная фигура с мощными, похожими на разветвленную крону дерева рогами перекрывает своим телом изображения длинных лодок, носовые части которых завершаются головами лосей (рис. 3). Огромные размеры животных, а также то, что под одной из лодок, между ногами лося, помещены человеческая фигура с опущенными вниз трехпалыми руками и ползущая змея, свидетельствуют о сакральной значимости изображения лося и лодок с людьми. Быть может, это – лодки мертвых, ритуальные ладьи? Ведь не случайно в Скандинавии и на Руси еще в раннем средневековье знатных людей хоронили в ладьях, а в языке Эдды корабль – это «олень моря» или «конь моря». Кроме того, известно, что на Руси еще в XV в. созвездие Большой Медведицы называлось «Лосем», а польское название Полярной звезды – «Лосиная звезда».

Если мы обратимся теперь к ведической традиции, то в ней семь звезд Большой Медведицы соотносятся с «семью риши» – сыновьями бога-творца Брахмы, праотцами, прапредками арьев, т. е. с теми, от кого, по древним поверьям, зависело благосостояние живущих и к кому устремлялись их потомки после смерти. Более того, в обеих эпических поэмах фигурирует некий персонаж Ришья-Шринга, который был потомком Кашьяпы, одного из семи риши, но родился от оленихи, имел рога и был наделен способностью вызывать дождь (что мифологически связывается с культом предков). Все это вместе взятое дает возможность предполагать, что неолитические изображения Белого моря и Онежского озера фиксируют древнюю, уже давно к тому времени сложившуюся мифологическую и ритуальную традицию, в которой лось ассоциируется с семью звездами Большой Медведицы и миром предков, подателей плодородия и счастья для живущих, куда направляются ладьи мертвых, украшенные головами лосей (вероятно, изображающих жертвенных ритуальных животных).

Но среди петроглифов севера европейской части СССР есть еще один очень важный для нас сюжет. Это изображения людей на «лыжах», следующих за лосями, чем-то прикрепившись к ним. Что эта линия, соединяющая человека и животное, не лосиный хвост, абсолютно очевидно, так как на некоторых изображениях он тоже довольно четко обозначен. Кроме того, в композиции южной группы так называемых «Весовых следков» на шее у лося показано нечто подобное хомуту. Остается предположить, что неолитические художники изображали лосиную упряжку. Имеет смысл обратиться к выводам, сделанным современными исследователями, занимающимися проблемой одомашнивания лося. Так, К. Чапский пишет: «Если человеку удалось одомашнить и размножить сравнительно слабосильного северного оленя, то, казалось, вполне естественным подумать о том, чтобы испытать податливость к одомашниванию могучего лесного великана лося. В условиях бездорожной тайги с ее толстым снеговым покровом лось действительно представляет заманчивое ездовое животное, способное бежать без дороги по снегу». Он отмечает, что опыты по выращиванию молодняка лося и приручению его к упряжке увенчались положительными успехами, так как лось обладает значительной экологической пластичностью и способен до известной степени выносить условия неволи, а, кроме того, пасти лосят значительно проще, чем телят, так как они сами идут за пастухом и не отходят от него. Было отмечено, что «процесс приручения любого дикого новорожденного лосенка чрезвычайно прост. Он начинается и заканчивается первой же кормежкой молоком из бутылки с соской. Лосенок привязывается к кормящему его человеку на всю жизнь». Как мясопродуктовое животное лось очень выгоден, в первые полгода жизни он ежедневно при-бавляет более 700 г. веса. Кроме того, он обладает повышенной плодовитостью, так как двойни рождаются чаще, чем одиночки. Лоси способны круглый год находиться на подножном корму. Лосихи дают отличное молоко и быстро привыкают к дойке.

Прирученные лоси обладают мирным нравом и хорошо поддаются любой тренировке. Экспериментально доказано, что «после двухдневного приучивания к вожжам они начинают идти в требуемом направлении, а через десяток дней уже идут в упряжи. В процессе обучения и при запряжке лоси не проявляют каких-либо намерений ушибить или укусить работающих с ними людей, что далеко не всегда наблюдается даже при наездке молодых лошадей. В зимней упряжке лоси бегут быстрой рысью, никогда не сбиваясь на галоп, причем не каждая лошадь поспевает за бегущим молодым лосем».

Е. Кнорре успешно дрессировал лосей для работы в упряжке под седлом или вьюком. В седле лось может нести 80—120 кг, а запряженный в сани – до 400 кг. Эти животные незаменимы при таежном бездорожье, в заболоченных лесах, а также в весеннюю распутицу, но летом лосей можно использовать в упряжке только в ночное время, так как они очень страдают от перегрева и даже погибают от него. Возможно, именно поэтому люди, соединенные с лосями длинными полосами (вожжами?) на неолитических петроглифах Беломорья, всегда изображались на лыжах. Здесь может возникнуть вопрос: откуда люди неолита впервые стали брать лосят, чтобы сделать их упряжными животными? Ведь в основном лосята приручаются в возрасте до месяца, а потом они начинают бегать так же быстро, как взрослые животные, и поймать их довольно сложно. Вероятно, дело в том, что, как уже было отмечено, у лосихи, как правило, рождается двойня, но для удовлетворения ее материнского инстинкта бывает достаточно присутствия одного теленка.

Возможно, именно такие «лишние» лосята и стали много тысячелетий тому назад теми, кого человек неолита (мезолита?) впервые вырастил, приручил и сделал своими первыми ездовыми и упряжными животными. Причем трудно сказать, кто – лось или олень – был приручен раньше. Известно, что на севере Европы до недавнего времени довольно широко использовались ездовые и упряжные лоси. Так, еще в XV в. лось был верховым животным в шведской армии, а на гравюре из книги О. Мангуса 1555 г. изображен лось, везущий сани с ездоками. Н. Кулагин пишет, что «по старым преданиям, лоси будто бы употреблялись в Швеции для езды, будто бы езда на них была столь быстра, что полиция должна была запретить поль-зование лосями в тех целях, чтобы преступники с помощью быстроногих лосей не укрывались от преследования»; он же указывает на то, что лоси в неволе на стойловом содержании, если на них не ездить и не давать им бегать, гибнут через 2 года, а при использовании их под седлом и в упряжи живут до 35 лет.

В XVIII в. на лосях в санной упряжке ездили шведские курьеры, а в Прибалтике со времен Петра I сохранился указ, запрещавший «появляться в городе на лосях». Известно, что в Вологодской губернии еще в середине XIX в. лоси были домашними и ездовыми животными. В середине и конце XIX в. домашние лоси имелись во Владимирской, Рязанской, Псковской и Московской губерниях, а на Украине, в Волынской губернии, лесничий на прирученных лосях ездил за 120 км.

Имеются также указания на ручных лосей в начале XX в. в Сибири и в Вятской губернии. Эти примеры можно было бы продолжить, но, возвращаясь к петроглифам неолита, мы можем предположить, что с изменением климата или с увеличением численности населения, с продвижением его в более южную, степную, зону возможности использовать лосей в их прежней роли верховых и упряжных животных не стало, так как по устройству своих копыт и зубов лоси не приспособлены к степным грунтам и травам. В новых степных условиях появилась необходимость в новом верховом и упряжном животном. Вместо лося (и оленя) таким животным стал конь. Приручая и одомашнивая в V – IV тысячелетиях до н. э.

дикого коня, жители степей и лесостепей, вероятно, использовали многие приемы тренинга, которые в течение тысячелетий до того испытывались на лосе, и пользовались упряжью, которая во многом напоминала ту, что была изобретена их предками для лося и оленя.

Конь, заменив этих животных в упряжке, заменил их и в ритуале, приняв на себя все те сакральные функции, которые ранее с ними связывались. Он стал хтоническим животным, осуществляющим связь потомков и предков, стал главной ритуальной жертвой и объединился с гусем-лебедем. Но память о том времени, когда не конь, а лось или олень были ездовыми и священными животными, сохранилась у многих индоевропейских народов. Е. Кузьмина отмечает, что синкретичный образ коня-оленя характерен для мифопоэтической традиции Древней Греции, Ирана конца II – начала I тысячелетия до н. э.; что в Эдде олень выступает в роли коня у мирового дерева, а у скифов существовали налобники с изображением оленей, «что тождественно обряду обряжения коня в оленя».»» Здесь же уместно вспомнить о находках изображений лося в скифских курганах на Украине. Исключительный интерес представляет в этой связи ритуальная маска с мощными, по нашему мнению, скорее лосиными, чем оленьими рогами, найденная в конском захоронении Пазырыкского кургана (рис. 4, 1); С. Киселев приходит к выводу, что здесь ритуальная маскировка коня в виде оленя подтверждает то, «что первым верховым животным был олень, что оленя в этой функции лишь спустя много времени сменила лошадь», и далее – что «все данные говорят за то, что верховым животным на Алтае в эпоху Пазырыка была лошадь, а для перевозки тяжести применялись быки, запряженные в ярмо… Однако, как только дело касалось полных вековой традиционности областей культа и погребального ритуала, так оживало воспоминание о первоначальной роли оленя.

И несмотря на то, что в погребальной процессии участвовали драгоценные потомки «небесных», «потокровных» лошадей Средней Азии, древняя традиция превращала их в оленей». Н. Членова, говоря о специфическом «скифском» типе изображения оленя, отмечает, что у «скифских оленей», как правило, характерный S-видный рисунок отростков рогов (рис. 5, 5). Но приведенное ею изображение типичного скифского оленя из Семибратнего кургана (Сев. Кавказ) на самом деле, судя по характерному рисунку головы, является изображением лося. И если сравнить многочисленные скифские и сакские конские налобники, псалии с изображением оленей, оленей на золотых бляхах знаменитой Петровской сибирской коллекции и другие изображения (рис. 5; 1, 2, 3, 4) с реальными лосем и северным оленем, то не останется сомнений в том, что во многих случаях на них изображен лось. Интересно и то, что» скифской пластике продолжала жить древняя идея связи лося и гуся-лебедя. Ведь отмеченный Н. Членовой характерный рисунок рогов «скифских оленей» – это, по-существу, ряд S-видных «гуськов» (рис. 5, 7). И здесь вновь можно обратиться к воспроизведенным в работах В. Равдоникаса петроглифам Белого моря и Онежского озера, где встречаются изображенные в ряд гуси (лебеди), предводительствуемые лосем, или силуэт лося, на спине которого помещена утка.

Образ коня-лося (или лося-коня) прослеживается у племен ямной культуры, которые в III тысячелетии до н. э. наряду с ритуальными захоронениями коней совершали ритуальные захоронения оленей. Культовое почитание животных, и в том числе оленя (лося), сохранилось и у продолжателей ее традиций – скифов и савроматов и в срубную эпоху (II тысячелетие до н. э.). У классических коневодов и наездников – скифов, которые, конечно же, не ездили ни на оленях, ни на лосях, постоянно контаминируются образы коня и оленя (лося). Память о том далеком времени, когда лось был верховым, а олень вместе с ним и упряжным, и главным жертвенным животным, сохранил один из важнейших гимнов Ригведы «Гимн жертвенному коню». В этом глубоко архаичном гимне, исполнявшемся во время священного обряда «Ашвамедхи» – ритуального принесения в жертву белого царского жеребца, – его ноги названы «ногами оленя», говорится, что он летит по небу птицей, и у него «крылатая» голова и «золотые рога», которые «широко простираются в пустынных просторах», что впереди коня ведут «козла – его сородича», и, наконец, что «небесные кони, являющие свою силу, в ряд, словно гуси, смыкаются…». (Интересно, что на Центральной скале Залавруги (Белое море) всю композицию из огромных фигур двух лосей, лосих и лодок возглавляют справа лоси, идущие клином, как летящие гуси.) Объяснить эти странности можно только тем, что здесь ретро-спективно описывается не конь, а лось, так как, скорее, лосиные рога, напоминающие крылья птицы, могут делать голову «крылатой». Трудно согласиться со средневековым комментатором Ригведы Саяной в том, что «золотые рога» – это развевающаяся грива коня – скорее всего, это все же рога.

Таким образом, вероятно, сложившийся еще на рубеже мезолита и неолита (а, возможно, и раньше) круг древних образов, состоящий из человека, лося и водоплавающей птицы, связанных с каким-то архаичнейшим комплексом мифопоэтических представлений, со временем трансформировался и на смену лосю пришел конь, который органично вписался в древнейшую трехчастную композицию.

Наглядное подтверждение этому мы можем найти не только в памятниках индоиранской мифологии и изобразительного искусства, но и в славянской народной традиции, для которой «характерна консервация рудиментов архаичнейших явлений, не зафиксированных подчас не только в античной традиции, но и в традиции ведической эпохи», так как если в общеиндоевропейском фольклоре и встречается уподобление коня оленю или птице, а пара уток символизирует супружескую любовь, то трудно, тем не менее, найти где-либо за пределами славянского, а точнее восточнославянского, ареала такое точное воспроизведение именно индоиранской схемы, как это имеет место в русском, конкретно северорусском, народном прикладном искусстве. Именно здесь в трехчастных композициях с центральным женским персонажем или эквивалентным ему деревом, а зачастую женщиной, трансформирующейся в дерево, изображаются олени-лоси, всадники, кони, «утицы», т. е. утки («гуси-лебеди»), и, что очень важно, именно в этой традиции можно встретить изображения коней с птичьими хвостами, с лебедиными туловищами, уток с конскими головами. Еще на праславянских украшениях встречаются многочисленные изображения лебедей. Они расположены по сторонам женской фигуры, стоящей с поднятыми руками, на бронзовом браслете VII в. до н. э. из клада в Радолинеке, близ Познани. Древнегреческая мифология связывает лебедей, священных птиц Аполлона, с северной окраиной Ойкумены, куда они ежегодно уносили бога к берегам дале-кого, холодного Кронийского океана, в земли гипербореев. Вероятно, прав Б. Рыбаков, считая, что «солнечных лебедей праславянского мира мы должны рассматривать не как механическое заимствование античного мифа, а как соучастие северных племен в каком-то общем (может быть, индоевропейском) мифотворчестве, связанном с солнцем и солнечным божеством», и что образ женщины, воздевшей руки к небу, с птицами-утками («утицами») по сторонам, очень архаичный, дожил именно в северорусской вышивке до конца XIX в.

Той же глубочайшей древностью, что и образ водоплавающей птицы (утки, гуся, лебедя), отличается и образ коня-лебедя, коня-утки («утицы») в восточнославянском искусстве. Так, еще в археологических материалах XI – XII вв. встречаются среди подвесок, найденных в Ста-рой Ладоге, фигурки коньков с утиной головой.

В. Василенко считает, что «в этом образе таинственно соединились птица и конь». Довольно часто на коньках-привесках Смоленщины XI – XII вв. задняя ножка конька выглядит как головка птицы – «утицы». Привески в виде «утицы» и гуся доживают в славянской традиции до XII в., а коньковые – до XIII в., после чего они исчезают, но в вышивке, и особенно северорусской вышивке, изображения коней с утиными головами, с птичьими хвостами, конеголовых утиц доживают до конца XIX – начала XX в.

Что касается образа коня-лося (коня-оленя), то Г. Громов, Д. Деопик и В. Плющев, исследовав более двухсот архангельских вышивок, пришли к выводу о том, что здесь присутствует контаминация образов лося и коня, причем преобладает мотив лося. Но уже в вологодской вышивке мотив коня, также часто контаминирующийся с мотивом лося, преобладает. И чем дальше на юг, тем меньше в русской народной вышивке лосей – и тем больше коней. В северо-русской же народной традиции даже конца XIX – начала XX в. образы утицы, коня и лося взаимозаменяемы. Так, охлупни изб Русского Севера могут быть выполнены как в виде «конька», так и в виде «утицы», а в Архангельской области – не редкость оленьи или лосиные рога, венчающие крышу дома. Таким образом, между этими образами на семантическом уровне поставлен знак равенства, так как и конь, и утка, и лосиные рога (а значит и лось), венчая дом, выполняют одну и ту же функцию. В традиционном декоре мезенских прялок, крайне архаичном как в цветовом решении, так и в образном строе, верхние регистры отданы, как правило, чередующимся рядам гуськов (лебедей) и оленей (или лосей), а уже ниже их помещен ряд коней, которые отличаются от оленей только отсутствием рогов. Довольно часто солоницы – «утицы», ковши, имеющие форму водоплавающей птицы, завершаются ручками в виде конских голов. О взаимозаменяемости образов коня, лося и гуся в народной вышивке было сказано выше. Интересно, что еще в XV – XVI вв. русские крестьяне достаточно хорошо представляли себе сакральное значение изображений коня и птицы, о чем свидетельствуют строки из «Слова Иоанна Златоуста о христианстве», где автор поучения возмущается тем, что, не умея сказать ни слова о христианских категориях, не зная количества пророков, каждый становится философом и оратором и на все ответ даст, когда его спросят о конях, птицах или еще о чем-либо подобном.

Начатая на севере европейской части нашей страны еще неолитическими петроглифами Белого моря и Онежского озера традиция изображения в ритуальных сценах лосей и водоплавающих птиц завершилась в конце XIX – начале XX в. в вышивке северорусских крестьянок композициями, объяснить которые, не используя материалы индоиранской мифологии, крайне сложно. И в то же время многие загадки гимнов Ригведы и Авесты, думается, могут быть решены, если для их дешифровки использовать такой богатейший источник, как русское народное творчество. Одним из примеров тому является образ коня-гуся и коня-оленя, сохраненный до наших дней в мифопоэтических образах Ригведы, с одной стороны, и в северорусской народной изобразительной традиции – с другой.

В заключение хотелось бы отметить, что изложенная в работе гипотеза о первичности лося и вторичности коня как верхового и главного жертвенного животного в индоиранской мифологии и ритуалах подтверждается и современными данными сравнительного индоевропейского языкознания.